2022年11月 7日

連合北海道

連合北海道(左)道民運動局長 皆川洋仁氏 (中央)事務局長 藤盛敏弘氏 (右)総合政策局参与 坪田伸一氏

コロナ禍において連合北海道は、マスクの寄付を募って福祉施設に提供したり、アルバイトを失って困窮する大学生へ食料を配ったりと、組合員以外の人々を支える取り組みを展開した。全道の大学生協や農協、企業などを巻き込み、活動を大きく広げられた原動力は、何だったのだろうか。

「人の役に立ちたい」全道の寄付ポストに続々と

――新型コロナウイルス感染症が拡大した2020年4月、連合北海道がマスク寄付に取り組んだ経緯を教えてください。

- 藤盛

-

新型コロナウイルス感染症が広がった2020年、マスク不足が深刻になりました。コロナ第一波から数カ月後、政府のガーゼマスク配布が決まりました。「本当に必要?」「こんなマスクはいらない」との声もありましたが、一方で、マスクを入手できずに困っている方々もたくさんいました。

政府が膨大な予算を使う以上、廃棄や死蔵を防いで少しでも有効に活用すべきです。そこでこのマスク配布を念頭に、家庭では使わないマスクを集めて、福祉施設の職員など必要とする人に届けられないか、と考えたのです。

通常なら連合北海道の組織内で寄付を募るところですが、広く市民に呼び掛けた方が、より多くのマスクを集められます。そこで道内に13ある連合の地域協議会のほか、自治体や各地の商工会などに協力を仰ぎ、札幌駅近くの遊歩道など多くの人の目に触れる場所に「マスクポスト」を置きました。

- 皆川

-

マスクポストは本物のポストくらいの大きさで、1日4回、中身を回収しました。連合北海道だけでなく、市役所の組合員たちも取りに行ってくれました。

寄付の多い週末などはすぐにいっぱいになってしまい、駅員から「マスクを段ボール1箱持ってきた人がいて、ポストに入らないから早く取りに来てくれ」などと連絡が入ることも。1人では運びきれず、2人体制で4回以上、回収に行くこともしばしばでした。

――とてもたくさんのマスクが集まったんですね。

- 皆川

-

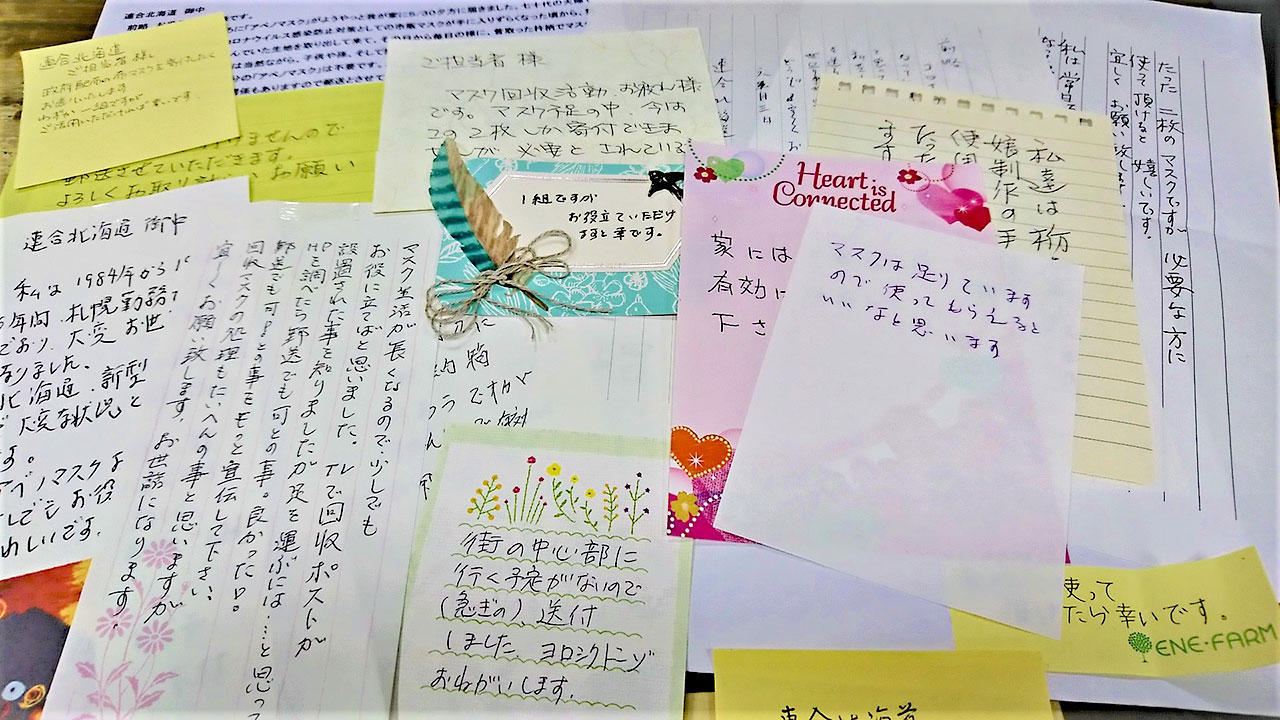

想定外だったのは、ガーゼマスクより不織布マスクの方が多かったことです。誰もがストックを確保したい時期だったのに「人の役に立てれば」という思いを持つ人が、わざわざ購入したであろうマスクを寄付してくれたんです。

他にもメッセージ付きのマスクもあり、事務所で仕分けしながら「こんなにたくさんの人が寄付してくれて、ありがたいな」と感慨深かったです。

- 藤盛

-

マスクポストには、「厚労省が...布製マスクがご自身にとって不要な場合は、身近で必要とされる方に譲るなどの選択肢もご検討くださいとしています。しかし、気持ちはあっても、そのようなかたがたが身近にいらっしゃらないかもしれません。私たち連合北海道は、マスクを必要とするかたがたへ、この不要なマスクを届ける活動をしています」と書きました。誰かの善意を、それを必要とする誰かに届ける橋渡しをしようと考えました。

バイト失い生活困窮する大学生。1.6万人に食料を配る

――マスク寄付に続いて行った「ほっかいどう若者応援プロジェクト」について教えてください。

- 藤盛

-

コロナ禍では、飲食店の営業時間短縮や休業で、親元を離れて暮らす多くの学生がアルバイトを失いました。これによって冬場の暖房費や食費などが足りず、生活に困窮する学生が現れたのです。

このため2021年1月、連合北海道と労働者福祉協議会(労福協)、生活協同組合連合会(生協連)、大学生協事業連合北海道地区(大学生協)の4団体が、大学生への食料配布プロジェクトを立ち上げました。

最終的には企業や団体・個人から約3300万円の寄付金と食品などの物資が集まり、35大学45キャンパスで、1万6127人に食料を配ることができました。

連合北海道内のカンパだけでは、これほど多くの支援を集めることができません。生協、農協など「助け合い」の理念を持つ団体が結集したことが、活動の広がりを生んだことは間違いありません。

- 坪田

-

プロジェクト開始当時は、大学とのつながりもなく暗中模索でした。1校目の北海道大の時は、必要な資金も集まっていなかったので、連合北海道と労福協、生協連が計300万円を調達して、1000人分の食料を配布しました。

これがマスコミに大きく報じられ、一気に寄付が増えたんです。報道翌日、80歳近い年金暮らしの女性から事務所に「孫と同年代の学生さんが、暖房もたけず毛布にくるまって、食事もできないでいる姿が頭に浮かんで離れない。絶対あってはならないことだ」という電話があり、10万円の寄付が寄せられました。

ある町内会は、コロナ禍でお祭りなどができなくなったからと、イベント用にストックしていた食材を送ってくれました。応援プロジェクトを知った道内の自治体や企業、市民団体が、独自にさまざまな学生支援を始めるなど、期待以上の波及効果もありました。

- 藤盛

-

地方が疲弊し少子高齢化も進む中、大学は地域にとって文化や教育の拠点であるだけでなく、若者が集まる数少ない場所です。だからこそ「地元にいる大学生を応援しよう」という自治体や地元の団体の気運を呼び起こし、全道的な展開につながったと思います。

- 坪田

-

当時、バイト先が休業しても、シフト勤務の学生には休業手当が支払われないケースも相次ぎました。学生が泣き寝入りせず給付金や休業手当を受け取れるよう、法律の知識を身につけてもらう必要性を感じました。

そこで休業補償などについて連合がまとめた「働くみんなにスターターBOOK」という冊子を、食料を受け取った学生全員に配ったんです。労働組合が学生と直接接する機会はなかなかありません。活動を通じて、労働組合の存在が少しでも学生たちの記憶に残り、就職後も雇用や生活を守る知識を学び続けてもらえれば、と思います。

労組の強みは組織力。他団体との連携が大きな財産に

――コロナ禍という非常時の活動を通じて、連合北海道には何が残りましたか。

- 藤盛

-

さまざまな組織・団体とつながれたことが、大きな収穫でした。例えばマスク寄付では、函館の朝市にポストを置かせてもらったのですが、朝市を運営する協同組合が寄付した人に割引券を配布してくれたことで、協同組合とのつながりができました。

「ほっかいどう若者応援プロジェクト」を通じて大学生協とのパイプができて、学生の実態も把握しやすくなりました。学生の声を教育に関する政策提言などに反映できれば、提言の説得力が高まり、連合北海道の発言力も強まるはずです。

このプロジェクトについては、食料支援終了後も連携という財産を残したいと考え、関係団体で「ほっかいどう北海道若者応援連絡会」を設け、若者の問題に継続的に取り組むことにしました。今後、また学生への支援が必要になったら、連合体として共闘していく構えです。

- 皆川

-

今回の支援活動は、コロナ禍という厳しい局面だったからこそ多くの人の共感を得られたとは、率直に思います。平時にこれほど大きな活動を展開するのは難しかったでしょう。マスク寄付や若者支援が、組織率の改善に直結するとも思ってはいません。

ただ、組合員やボランティアを動かし、活動を広げていける「組織」を持っていることが、労働組合の大きな強みです。活動を広げるには、苦しくても日々地道な取り組みを積み重ねるしかないのです。平素はボランティアや組合員とのつながりを作り、他団体・組織ともネットワーキングして組織力を蓄えて、有事の際、誰かが助けを求めている時に、培った力を活かせるよう備えておきたいです。

社会貢献を通じて、多くの人を労使関係の傘へ迎え入れる

――若者支援やマスク寄付という、組合員以外が受益者となる活動に対して、組織内から異論は出ませんでしたか。

- 藤盛

-

連合北海道の組合員は社会貢献への理解度が高く、先日連合が実施したウクライナ救援カンパでも900万円が集まったほどです。このためマスクの寄付についても、足りない人と余っている人の橋渡しをするのはいいことだ、という声が多かったですし、若者支援も未来を背負う学生たちを助けるということで、特に反対はありませんでした。

北海道には歴史的に、開拓民が厳しい自然に耐え、苦労しながら助け合って生きてきた背景があります。かつて栄えた炭鉱でも、炭鉱住宅の住民は支え合いなしに生活が成り立ちませんでした。直接的ではないにせよ、こうしたDNAも受け継がれているかもしれません。

――現代における労働組合の役割を、どのように考えていますか。

- 藤盛

-

組合員の生活を守り、彼ら彼女らにとって役立つ政策や制度、要求を実現するのが、労働組合の一義的な使命です。しかし組合員以外の人に、労働組合を「必要な存在」だと理解してもらうことも大事です。

そのためには、マスメディアを通じて活動を周知する必要もありますし、時代の変化に合わせてSNSでアプローチするといった工夫も求められます。組合の先輩方が残してくれた「助け合い」の風土を次世代に伝えたいですし、若い世代には、伝わったものをどんどん今風にアレンジしてほしいと思います。

われわれの究極的な目的は、より多くの労働者を、集団的労使関係の傘の中に迎え入れることです。時代の要請に応じた課題解決に取り組み「労働組合は、社会にとって良い事をしている」と、多くの人に思ってもらうことが、目的達成への近道だと考えています。

聞き手 中村天江

執 筆 有馬知子

撮 影 刑部友康